En savoir plus – Soleil – Actualités

Le Soleil

Maximum d’activité du cycle solaire

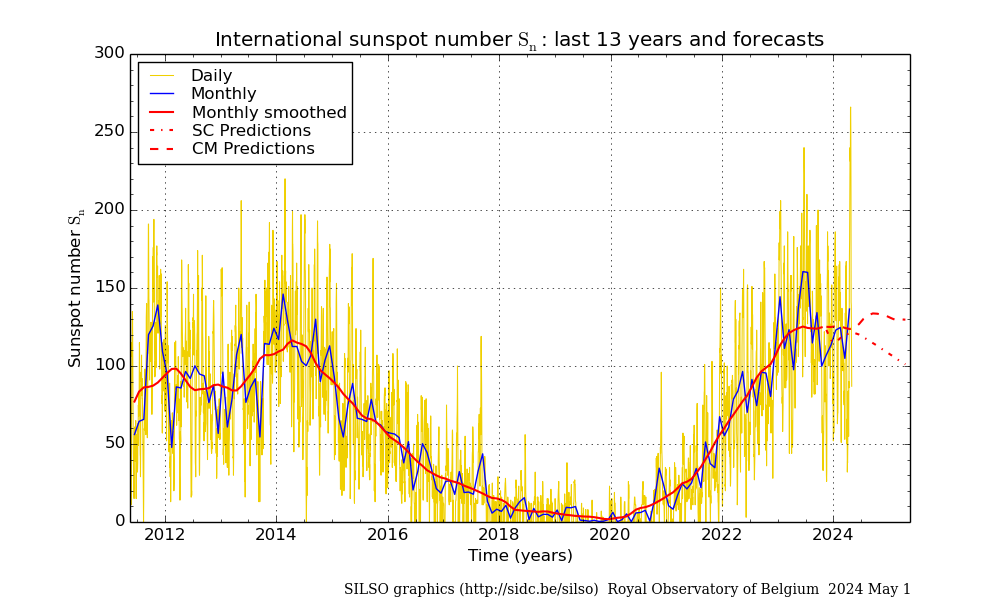

Le Soleil présente un cycle d’activé d’une période d’environ 11 ans. Les observations actuelles du Soleil montrent qu’après une période de calme sur notre étoile, un nouveau cycle solaire a débuté dès 2020. Mois après mois, le nombre de taches solaires a augmenté, témoignant de ce regain d’activité.

Le maximum d’activité s’est situé au début de 2025. Actuellement le nombre de taches diminue mais le Soleil est toujours bien actif comme en témoignent les récentes aurores boréales vues depuis la France.

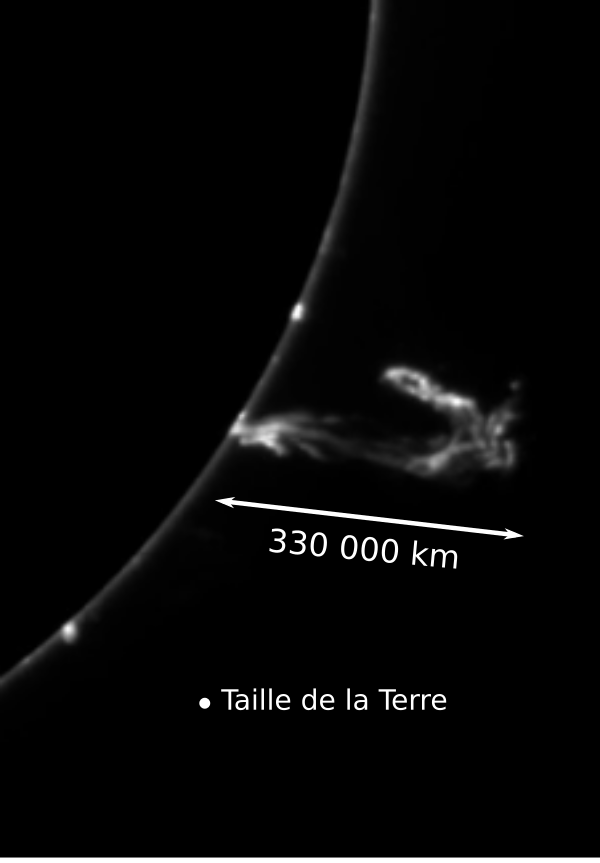

Également, le nombre et l’intensité des protubérances solaires ont augmenté, comme on le voit sur cet événement filmé le 16 octobre 2020 grâce à l’instrument CLIMSO, dans la coupole des coronographes du pic du Midi.

Ces phénomènes solaires énergétiques étant à la source des aurores polaires, l’activité aurorale a également augmenté.

Les relations Soleil-Terre et les aurores polaires

Des draps de lumière verts ourlés de rouge qui ondulent dans la nuit ou parfois des spirales qui semblent s’enrouler dans le ciel, nous avons tous déjà vu, au moins en photo ou vidéo, des aurores polaires.

Mais à quoi sont-elles dues ?

Comment et où se produisent-elles précisément ?

Et quel est le rapport avec le Soleil ?

Aurore verte dans la région de Tromsø en Norvège. (Crédit : Laurianne Palin)

Quand le français Jean-Jacques Dortous de Mairan publie en 1733 son Traité physique et historique de l’aurore boréale, tout premier ouvrage dédié au phénomène, il n’a probablement pas idée à quel point il est dans le vrai : il y décrit les aurores polaires comme étant issues de la rencontre entre l’atmosphère du Soleil et l’atmosphère de la Terre.

En effet, nous savons aujourd’hui que le Soleil n’est pas qu’une source de lumière et de chaleur, il éjecte aussi en permanence un vent de particules électriquement chargées (électrons et protons essentiellement) : le vent solaire, qui souffle en moyenne à environ 1,5 million de km/h.

Ce vent solaire déforme le champ magnétique terrestre pour donner à ce dernier la forme d’une cavité oblongue, la magnétosphère. Ce bouclier magnétique nous protège en grande partie du vent solaire en le déviant.

D’ailleurs, la vie ne serait vraisemblablement pas apparue sur Terre sans lui.

Magnétosphère terrestre déformée par le vent solaire.

Pourtant, une partie parvient à pénétrer dans notre environnement magnétique et dans cette magnétosphère circulent des électrons et des protons, d’origine solaire ou atmosphérique. Ces particules ayant la propriété de suivre les lignes de champ magnétique, elles peuvent se déverser dans les zones polaires et exciter les constituants de la haute atmosphère. Quand les atomes ou molécules se désexcitent pour revenir à un état stable, ils émettent leur trop-plein d’énergie sous forme de lumière, c’est l’aurore.

Si les particules chargées atteignent les hautes latitudes majoritairement, elles proviennent d’à peu près toutes les longitudes, de sorte qu’elles forment dans la haute atmosphère une zone lumineuse appelée ovale auroral.

La Terre a deux ovales auroraux :

- un dans l’hémisphère Nord (les aurores boréales) ;

- un dans l’hémisphère Sud (les aurores australes).

Les ovales auroraux terrestres observés par l’imageur UV à bord du satellite Polar. (Crédit : Nasa)

Ces ovales sont centrés sur les pôles magnétiques et se trouvent en conditions normales à des latitudes d’environ 60° à 70° et les aurores sont alors observables, proche de chez nous, du Nord de la Scandinavie. Mais il arrive lors de tempêtes solaires que les ovales aurorales s’élargissent et descendent à plus basses latitudes, on peut alors voir des aurores de France (cela se produit en moyenne une à deux fois par an).

Les couleurs des aurores

La couleur d’une aurore dépend de l’énergie du photon émis lors de la désexcitation d’un atome ou d’une molécule. Elle dépend donc principalement de l’espèce excitée (donc de la composition de l’atmosphère). Elle dépend aussi de l’énergie des particules incidentes. D’abord parce qu’un électron de faible énergie ne parviendra pas à exciter une espèce atmosphérique à un niveau d’énergie élevé. Suivant son énergie, l’électron incident parviendra à pénétrer plus ou moins profondément dans l’atmosphère or la composition de l’atmosphère varie avec l’altitude : des espèce légères (atomes H, O, N) sont majoritaire au-dessus d’environ 120 km et des espèces plus lourdes (molécules O2, N2) sont majoritaires en-dessous.

Les couleurs les plus fréquentes sont le rouge et le vert qui sont deux raies de l’oxygène atomique O. Aussi, de nombreuses raies rouges et bleues de l’azote ou diazote tendent à se mélanger pour former du pourpre.

Aurore observée depuis l’Estonie (nord de l’Europe, latitude 58 °N). Crédit : KristianPikner  BY-SA 4.0

BY-SA 4.0

Aurores vues depuis le pic du Midi

Des aurores ont pu être observées depuis le pic du Midi en 2024 et 2025. Du fait de sa latitude plus basse (43 °N) et de la rotondité de la Terre, seules les lumières rouges sont visibles (vidéo ci-dessous). Depuis les hautes latitudes, on voit les aurores « par en dessous » et la couleur prédominante est le vert (par exemple à Tromsö de latitude 69 °N, cf. photographie plus haut dans l’article).

Aurore boréale observée depuis le pic du Midi la nuit du 10 au 11 octobre 2024. les aurores se forment à des altitudes bien supérieures aux nuages, dans les 100 km au-dessus du sol. La constellation de la Grande Ourse est visible sur la gauche de l’image. Les deux étoiles Merak et Dubhe formant le rebord de la casserole opposé au manche pointent l’étoile polaire (repérée par le cercle rouge) qui indique la direction du Nord. Pour espérer observer les aurores boréales depuis nos contrées, il faut effectivement regarder vers le Nord. Dans l’hémisphère sud, c’est vers le Sud qu’il faut regarder pour admirer les aurores australes.

Météorologie de l’espace

Les aurores sont une des manifestations des relations entre le Soleil et la Terre. Le vent solaire et plus spécialement les particules solaires très énergétiques émises lors de tempêtes solaires peuvent entraîner des dégâts sur l’électronique des satellites artificiels, menacer la santé des spationautes et mêmes créer des problèmes sur Terre comme des coupures de courant électrique, une mauvaise propagation des ondes radio, des défaillances des systèmes de positionnement (GPS, Galileo), etc.

La météorologie de l’espace est la discipline qui étudie la chaîne de processus physiques en œuvre du Soleil à la Terre et qui prévoit les effets potentiels sur nos technologies. Au pic du Midi, les coronographes CLIMSO font de la surveillance solaire entre autres à ces fins.

Les prévisions sur le web

https://www.spaceweatherlive.com